(conto inspirado num texto de Bel Seslaf)

"O mundo não é senão uma ponte. Deveis atravessá-la, e não construir nela vossas casas"

(inscrição gravada na porta da mesquita de Fatehpur Sikri na Índia e atribuída a Jesus)

Pouco se sabe da Irmandade dos Seguidores da Nuvem Santa: suas origens se perdem na bruma dos primeiros tempos do Império. As raras alusões a sua lendária existência ainda se encontram na tradição oral do sertanejo, na literatura de cordel e nalguns documentos históricos dispersos em arquivos e bibliotecas públicas do interior do país. Infelizmente, o conjunto desses fragmentos formam um corpo descontínuo, incoerente e conflitante de informações.

No entanto, a história dessa estranha irmandade e seu trágico fim, organizada numa narrativa metódica e linear, um dia constou no caderno de memórias de Apolônio dos Reis – fundador, líder e mentor da seita. O caderno foi encontrado lá pelos idos de 1845 nos escombros de Brejal do Meio – vilarejo supostamente cravado num pé de serra entre Pernambuco e o Ceará. Digo supostamente porque não há nos mapas do Império, nem nos de hoje, sequer uma menção a tal vilarejo.

Os manuscritos originais de Apolônio mofaram por mais de um século em diferentes bibliotecas públicas. Nunca foram publicados − e jamais serão: em 1965, o caderno foi destruído no incêndio que consumiu quase todo o Acervo Histórico do Município de General Sampaio no Ceará. Felizmente, porém, os mistérios que envolvem Brejal do Meio e os manuscritos de Apolônio foram copiosamente comentados no célebre livro "Cartapácio de Mitos e Verdades Cearenses" do professor e historiógrafo Fialho d’Aragão. Cinco cópias desse calhamaço de 8456 páginas foram publicadas em 1889 (num único volume!!!), sob o patrocínio do General Deodoro da Fonseca, para comemorar a aurora dos primeiros dias republicanos dos Estados Unidos do Brasil. Desde então o livro não foi reeditado e apenas um exemplar resta no Arquivo Histórico do Município de Parambu no Ceará.

A extensa compilação do professor Fialho lançou luz sobre a cultura popular do antigo império, até então mal compreendida, inexplorada e tratada com descaso por historiadores subservientes ao rei. Não fosse a determinação do General Fonseca de publicá-la, este presente texto não conseguiria descrever com apuro a trajetória de Apolônio e a criação da irmandade.

Segundo as investigações do professor Fialho, Brejal do Meio realmente existiu. No ducentésimo nonagésimo quinto capítulo de sua obra, Fialho menciona a arte poética de um dos filhos da terra ("Aranzéis" do poeta Irineu de Bulhões) e transcreve um de seus poemas:

"Lá na serra se esconde

meu rincão: Brejal do Meio.

Sou das sóboles de lá onde

não há cartas nem correio"

No mesmo capítulo, Fialho relata sua visita ao lendário sítio:

"Hoje a paisagem esquálida desse vilarejo desperta uma lembrança grotesca: a de intermitentes pilhagens. Após Brejal ter sido abandonado por seus habitantes, levas de andarilhos, quinquilheiros e místicos saquearam obstinadamente seus entulhos sagrados, negociaram as relíquias em bibocas à beira da estrada e degradaram a região com lixo ignóbil e indelével. Hoje do vilarejo restam apenas habitações destelhadas, pedaços de aposentos tomados pelo mato, destroços de mobília, monturos seculares em dissolução perene e uma população de fantasmas e aparições santas a vaguear as ruínas de uma capela dessacrada por dejetos."

No ducentésimo nonagésimo sexto capítulo, Fialho nos fala dos manuscritos de Apolônio − que certamente deveria ter em mãos, visto a minúcia de detalhes com que os descreve. Conta-nos que seu método de redação foi singular: não precisou datas nem lugares conhecidos. Limitou-se a narrar com furor inigualável a história da irmandade e sua trajetória mística.

Segundo o texto de Fialho, Apolônio dos Reis foi dono de um mísero rancho no interior do nada. Sua casa, à beira de um córrego magro e de água turva, defrontava uma imensa paisagem despovoada do Sertão. Foi nessa região ingrata, de lamaçais imundos e cultura exaurida que, por muitos anos, lavrou obstinadamente o chão depauperado de suas roças.

Aos setenta anos de idade, com a alma invadida pela tristeza, farto de sua terra inútil e de uma vida que lhe parecia irremediavelmente embruxada, decidiu abandonar seu pequeno ermo e partir em peregrinação pelos grandes ermos do sul. Não se sabe que motivação sombria o levou a buscar nessa privação voluntária o alento de sua velhice. O certo é que, com entusiasmo de eremita principiante, atravessou vastas planícies desoladas no rastro de coisas divinas. Bebeu a água espurca dos charcos e dormiu ao relento. Levou consigo apenas a roupa do corpo, um farnel de couro e um caderno de anotações. Queria iluminação, a estesia dos contemplativos, os segredos impenetráveis dos santos. Não lhe convinha os desertos de sua região, mas outros, porque lá, à semelhança dos profetas, estaria longe de sua existência desperdiçada e perto das coisas divinas que operam nos homens o milagre interior dos êxtases.

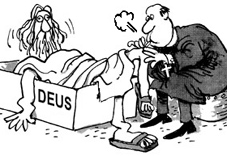

O propósito que o guiava era inabalável, mas aquelas eram épocas adversas. Após vários dias de andança, já sem provisões e aturdido pela fome, Apolônio recorreu a expedientes aviltantes: começou a esmolar em pequenos povoados e catar alimento no lixo das casas. Padeceu de insolação crônica e delírios. Discursou para multidões imaginárias, benzeu viventes e coisas, e regeu corais de pássaros em inauditas canções celestes. Sua imaginação esvoaçava à mercê da loucura, e nos fins de tarde, refletia longamente nas tolices, desgovernos e contradições do mundo, enojado da iniqüidade e da desrazão humana. Persistiu alguns meses nessa alucinação enlevada e calma, e em seus lavores literários deixou relatos de visões e alumbramentos, de andanças por regiões devolutas e grávidas de milagres.

Num desses escritos, Apolônio relata seu encontro com a nuvem. Avistou-a no zênite do céu, eclipsando o sol, translúcida e transfigurada no rosto de Cristo. O firmamento, em desvairadas cores, parecia feito para o cenário de suas convicções. Arrebatado pela sublime visão, que persistia imutável no céu, decidiu seguí-la. A nuvem o levou por escampados, ziguezagueou ao léu, até um dia caprichosamente pairar sobre o vilarejo de Brejal do Meio. Lá, o rosto nubívago atraiu o interesse de romeiros que estavam à procura de romarias. Apolônio reuniu o povo na praça e discursou, e a veemência de sua oratória afervorou a fé dos mais hesitantes. Em pouco tempo, adeptos irromperam de todas as partes, criaram a Irmandade dos Seguidores da Nuvem Santa, abandonaram suas casas e partiram no encalço de ventura.

Segundo as crônicas de Apolônio, mais de cinco mil fiéis acompanharam a nuvem durante dois meses e, após este breve período de tirocínio no exercício contemplativo, muitos passaram a padecer de insolação. Um belo dia, quando Apolônio já os julgava plenamente amoldados ao espírito da seita, muitos partiram em direção ao Ceará para formar a Irmandade dos Seguidores da Santa Poeira Voltívola – grupo de dissidentes que seguiram um vendaval que lhes parecia conter o espírito da Virgem Santa.

Os seguidores da poeira desfrutaram relativa concórdia durante os primeiros dias de romaria, mas logo após cruzarem a fronteira do Ceará, um súbito pé-de-vento os deixou confusos, e divergências começaram a retalhar a unidade da seita. Havia dúvidas quanto ao o rumo da poeira. Uns garantiam que um certo punhado de pó santo tinha ido por ali, outros por lá. Seus seguidores se dispersaram em pequenos grupos, foram se bifurcando em facções cada vez menores até a seita se pulverizar em solitários adeptos a borboletear às tontas, desorientados pelos fortes ventos das planícies. Nunca mais foram vistos.

No fim de um certo tempo (que Apolônio computou em meses ou talvez anos), a nuvem mudou repentinamente de rumo e tomou a direção do mar. Seus cultores a seguiam apreensivos enquanto a viam crescer e se misturar a outras nuvens escuras. Não havia dúvida: a nuvem santa estava sendo tragada pelo firmamento do Atlântico.

Percebendo que logo poderiam perdê-la, bandadas de romeiros afluíram à praia. Os mais afoitos tomaram, com tabefes e pontapés, o barco de um infeliz pescador. Apinharam-se na precária nave e meteram-se pelo mar aberto enquanto multidões de desatinados pinchavam-se nas águas e seguiam a embarcação a nado.

O cortejo insano podia ser visto da praia, com remos e braços talhando as águas rumo aos sem-fins do oceano. Ao cabo de meia hora, o minúsculo barco já havia sumido atrás das vagas, a nuvem se dissipara em longos estratos, e o céu pouco a pouco era restituído a sua primitiva pureza.

Apolônio dos Reis foi o único a ficar na praia. Diz a lenda que voltou ao seu rancho no interior do nada, lá terminou de escrever suas memórias e morreu de velhice. Como seus papéis foram parar entre as relíquias retiradas de Brejal do Meio não sabemos, e não cabe aqui conjecturar.